Каковы перспективы термоядерной энергетики и насколько нуждается в ней человечество? Когда будет построен термоядерный реактор и появится ли наконец у человечества неиссякаемый источник энергии? Об этом и многом другом рассказывает доктор физико- математических наук Виктор Игоревич Ильгисонис, начальник лаборатории физики неравновесной плазмы Института физики токамаков НИЦ «Курчатовский институт»

Дело случая

История развития управляемого термоядерного синтеза (УТС) в России и в СССР началась... случайно. В 1950 г. никому не известный сержант Советской Армии Олег Лаврентьев, проходивший службу на Сахалине, направил в Центральный комитет ВКП(б) письмо, содержащее предложение по электростатическому удержанию ядер дейтерия сферическими сетками под отрицательным и положительным потенциалом. Талантливый юноша даже не успел окончить школу, уйдя добровольцем на фронт. Письмо попало к А.Д. Сахарову, который обсудил эту проблему со своим учителем И.Е. Таммом. (термоядерные реакции были открыты еще в 1920-х гг., а сам термин предложен членом-корреспондентом Академии наук СССР Георгием Гамовым).

Письмо Олега Лаврентьева послужило катализатором рождения советской программы исследований по управляемому термоядерному синтезу: хотя недостатки его предложения были вполне очевидны, Тамм и Сахаров начали с энтузиазмом развивать идею и вскоре поняли, что можно создать принципиально новое устройство — магнитный термоядерный реактор. В качестве его основы учеными была предложена концепция замкнутой магнитной ловушки, впоследствии получившей название «токамак» (ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками). Токамак— это тороидальная система, предназначенная для создания и удержания высокотемпературной плазмы. Слово впоследствии стало международным неологизмом, как и русское слово «спутник». Сам Игорь Васильевич Курчатов горячо поддержал идею исследований по управляемому термоядерному синтезу. Со свойственными ему энергией и целеустремленностью он привлек к этой работе крупных советских физиков.

5 мая 1951 г. вышло Постановление Совета Министров СССР, подписанное И.В. Сталиным, положившее начало первой в мире государственной программе термоядерных исследований. Работы эти были начаты в Лаборатории измерительных приборов АН СССР (так в то время назывался нынешний НИЦ «Курчатовский институт») под личным руководством И.В. Курчатова. Последующие отечественные достижения в области УТС по праву связывают и с именами других великих курчатовцев— Л.A. Арцимовича, М.А. Леонтовича, Е.П. Велихова. Б.Б. Кадомцева. В.Д. Шафранова

— История отечественного термояда и токамакостроения в значительной степени развивалась на территории Курчатовского центра, — рассказывает В.И. Ильгисонис. — Первый токамак был создан в 1955 г. Установка называлась ТМП (тор с магнитным полем). Хотя в нашем нынешнем понимании это был лишь прообраз токамака. А уже настоящий— из нержавеющей стали— токамак Т-1 был создан в 1958 г. под руководством наших ученых Н.А. Явлинского и И.Н. Головина.

Апофеозом начальной стадии развития токамаков стало событие, произошедшее в 1968 г. на международной конференции МАГАТЭ в Новосибирске. Там были доложены результаты исследований, полученные на курчатовском токамакеТ-3, а именно продемонстрированы удивительно высокая по тем временам температура электронов— на уровне 1 кэВ, что составляет более 10 млн °С, — и относительно длительное время удержания плазмы, значительно превосходившие значения этих параметров, достигнутые на других магнитных ловушках. Это была настоящая сенсация в научном мире. После этого в Москву, в Курчатовский институт приехали английские физики со своей измерительной аппаратурой. Они не только подтвердили данные наших экспериментов, но и зафиксировали более высокую температуру плазмы, чем та, что была осторожно указана в докладе.

Нашествие токамаков

— Не верится, что исследования по термояду не были засекречены и ученые могли спокойно обмениваться данными.

— В первой половине 1950-х гг. эти исследования развивались как секретные и в Советском Союзе, и в других странах. Но в 1956 г. по инициативе Курчатова было принято решение эти работы рассекретить. Он первый понял, что исследования такого масштаба не под силу одной стране: они наукоемкие, дорогие, для их развития требуются огромные коллективы сильных ученых и инженеров. В его знаменитом выступлении в Британском ядерном центре в Харуэлле впервые прозвучал призыв к рассекречиванию работ и международному сотрудничеству в сфере исследований термоядерного синтеза. Курчатов подал пример, рассказав об исследованиях по управляемому термоядерному синтезу, ведущихся в СССР: все-таки мы в то время во многом лидировали в этой сфере. Поэтому с 1956 г. публикации о термоядерных исследованиях были открыты, началось международное сотрудничество в этой области, и визит иностранцев в Москву в 1968 г. был одним из самых первых, когда представители другого государства посетили «закрытый» институт. Это произвело фурор во всем мире.

После этого началось шествие токамаков по всему миру — от США до Европы и Японии. В конце XX в. в токамакостроение активно включились страны Юго-Восточной Азии и ряд других стран. Всего в мире было сооружено более сотни установок типа токамак, это устройство стало главным в исследованиях высокотемпературной плазмы во всех термоядерных лабораториях мира.

— А что происходило в этой области у нас в стране?

— В нашей стране, в Курчатовском институте была создана установка Т-10, которая в 1970-е гг. была самой крупной в мире. Немного позже, в 1979 г.. у нас появилась установка Т-7 — первый сверхпроводящий токамак, на котором была еще применена система так называемого неиндукционного поддержания тока. Дело в том, что ток в токамаке необходим для создания и нагрева плазмы, но это же оказывается и основным недостатком. С прекращением протекания тока исчезает и плазма, поэтому классический токамак не может работать непрерывно. Однако физики придумали, что ток можно поддерживать не только с помощью обычного

трансформатора, но и специальными — неиндукционными методами: например, инжектировать в плазму пучки быстрых нейтральных атомов, направленно вводить электромагнитные волны.

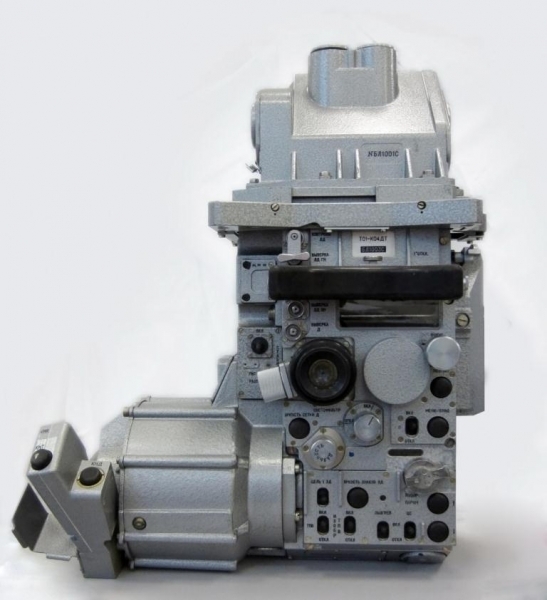

Стоит отметить, что установка Т-10 успешно работает до сих пор. Ее отличительной чертой была и остается организация мощного нагрева электронного компонента плазмы с помощью сверхвысокочастотных электромагнитных волн. В нашей стране были изобретены специальные приборы — гиротроны, с помощью которых и удалось достичь температуры на уровне 100 млн °С. Это тоже стало мировым рекордом.

И, наконец, в 1988 г. был запущен сверхпроводящий токамак Т-15 — уже на новом передовом сверхпроводнике из сплава ниобия и олова.

— Когда был сделан шаг от исследований по УТС непосредственно к термоядерной энергетике?

— Благодаря исследованиям, проводимым на токамаках, уже в середине 1980-х гг. был сделан (в основном усилиями академика Б.Б. Кадомцева) вывод о том, что на современном уровне развития УТС и понимания происходящих в плазме процессов можно достичь термоядерных параметров и, следовательно, начать переход к формированию основ термоядерной энергетики. Этот очень важный вывод был воспринят мировым научным сообществом не сразу. Экспериментальные и теоретические доказательства этого постулата послужили новым толчком для продолжения и развития термоядерных исследований во всем мире. Были придуманы способы дополнительного нагрева и поддержания плазмы. Кроме того, токамак получил новый, принципиально важный для будущего термоядерного реактора элемент — дивер- тор. Это устройство ограждает стенки вакуумной камеры от локального перегрева, позволяет лучше контролировать потоки частиц и энергии из плазмы и уменьшить поступление примесей в плазму.

В 1990-е гг. было экспериментально открыто явление улучшенного удержания самоорганизующейся плазмы, которое с еще большим основанием позволило рассчитывать на переход к термоядерным параметрам.

Процессы самоорганизации происходят не только в плазме — это крайне интересное явление, теория которого весьма сложна, можно сказать, одно из передовых теоретических построений в современной физике. Но в плазме самоорганизация проявляется «живьем», и с помощью токамака мы можем ее изучать и контролировать.

В настоящее время тематика исследований в области УТС разнообразна. Магнитное удержание плазмы реализуется в основном натокамаках. которые находятся в Курчатовском институте, вТРИНИТИ, в Санкт- Петербургском физико-техническом институте им. Иоффе. Токамаки — наиболее продвинутая система для осуществления управляемого термоядерного синтеза, но существуют другие типы магнитных ловушек, например стелларагор. Это тоже замкнутая магнитная ловушка для удержания плазмы, но в отличие от токамака полоидальное магнитное поле, образующее магнитные поверхности, создается в стеллараторе с помощью внешних витков, а не током, протекающим по плазме. Это американское изобретение, в нашей стране стеллара- торами продолжают заниматься в Институте общей физики им. Прохорова РАН, а в Институте ядерной физики в Новосибирске еще остались открытые ловушки — они имеют свои перспективы и преимущества.

Стройка века

— Почему термоядерщики утверждают, что ITER — стройка века? Ведь есть, например, Большой адронный коллайдер в CERN— крупный международный научный проект, другие мегаустановки?

— ITER— безусловно стройка века. т.к. человечество опробует абсолютно новый эксперимент. Это не просто кооперация ученых разных стран, а шаг вперед всей нашей цивилизации. Никогда еще человечество не строило установок такого высочайшего уровня сложности с таким объемом финансовых затрат. Это гигант высотой около 30 м, весящий 23 тыс. т, с объемом плазмы 840 куб. м (при максимальных 100 на сегодня). И самое главное — 150 млн °С в непрерывном режиме горения.

Коллайдер, конечно, колоссальная установка, но она технологически и конструктивно проще токамака ITER. Хотелось бы особо подчеркнуть заслугу нашей страны в создании ITER. В основе его — тот самый токамак, идея которого была предложена и воплощена впервые в мире в Курчатовском институте. Идея создания международного экспериментального термоядерного реактора была выдвинута академиком Е.П. Велиховым, президентом НИЦ «Курчатовский институт», еще в 1980-е гг. Ему удалось убедить руководство страны в необходимости нашего участия в создании крупной международной термоядерной установки. Примерно с 1988 г. концепция ITER развивалась в содружестве четырех участников — России, США. Евросоюза, Японии. После окончания кропотливых исследований и проектных работ начались строительные работы в Кадараше во Франции. Сегодня в проекте задействованы уже семь стран: к первым участникам присоединились КНР, Южная Корея и Индия. Проектные значения параметров ITER значительно превосходят уже достигнутые на современных установках, причем каждая из многочисленных систем установки уникальна по масштабам и сложности производства. Это относится к тритиевому комплексу, предназначенному для подпитки плазмы топливом, к криогенной системе, необходимой для охлаждения сверхпроводящих катушек магнитной системы ITER. к самим катушкам, к конструкции элементов дивертора. Специально созданы сложнейшие программные комплексы для расчета конструкции и режимов работы будущей установки, сконструирован манипулятор с удаленной системой управления, способный с точностью до миллиметра обращаться с любыми компонентами ITER.

Аналога такого проекта до сих пор в научном мире не было. Все существующие установки, даже большего масштаба (например, атомные станции), идеологически и конструктивно несравненно проще.

— То есть ITER будет производить термоядерную энергию и станет тем самым неиссякаемым источником энергии?

— Не совсем так. ITER — это еще не реактор в общепринятом понимании. Безусловно, он будет производить термоядерную энергию, но не в промышленном объеме, а установка следующего за ITER поколения— DEMO — уже должна будет демонстрировать возможность промышленного производства электроэнергии. Концепция этой установки серьезно обсуждается уже в настоящее время вплоть до инженерных деталей. Предполагается, что она будет еще больше по масштабам, чем ITER: например, ее термоядерная мощность составит 2-4 ГВт против 500 МВт у ITER. Но при этом термоядерные установки довольно компактны — по размерам они не больше, чем стандартная АЭС.

С помощью ITER также предстоит решить проблему выбора материалов для термоядерного реактора. Нагрузки на материалы, из которых изготовлен термоядерный реактор, настолько высоки и не сопоставимы с имеющимся у нас сегодня, что пока мы не можем с уверенностью сказать, какие именно материалы будут соответствовать техническим условиям, заложенным в проект ITER, и гарантированно будут в нем работать.

— Каков предполагаемый срок службы ITER? Больше, чем, например, у АЭС?

— Прогнозируемый срок эксплуатации ITER— 25 лет. Предполагается, что за это время все знания, которые мы планируем получить, будут освоены учеными, и дальше либо состоится переход к машине следующего поколения (например. DEMO), либо появится что-то принципиально новое.

Триумф российских технологий

— Безусловно, особую гордость представляет тот факт, что сама система токамак, лежащая в основе ITER, была предложена российскими специалистами в стенах Курчатовского института. Однако, помимо прошлых заслуг, какую роль в настоящее время играет Россия в этом глобальном проекте?

— Роль России значительна. Будучи полноправным участником проекта, наша страна вносит 9% стоимости сооружения ITER в виде высокотехнологичного оборудования. Для выполнения обязательств РФ в рамках проекта задействовано около 30 научных и производственных организаций и предприятий. Курчатовский институт в значительной степени координирует их деятельность в грандиозном мегапроекте. Это касается и разработки магнитной системы, производства сверхпроводников для магнитной системы ITER.

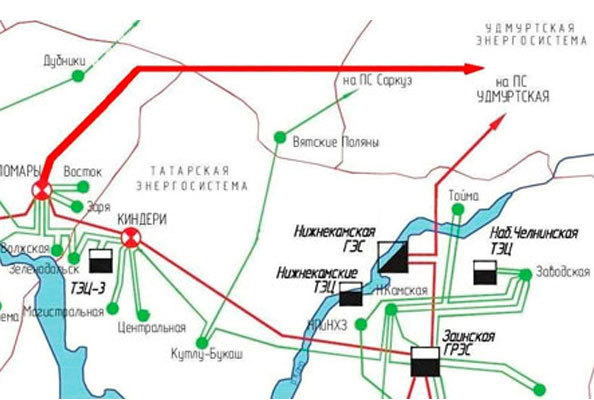

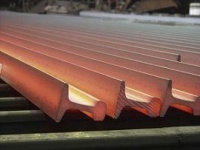

Производство для ITER чрезвычайно сложное. Продукция должна пройти самый тщательный контроль качества по стандартам, которые выше типовых, применяемых сегодня в европейской и американской промышленности. Поэтому, приняв участие в проекте ITER, мы, помимо прочего, создаем уникальную технологическую базу для нашей промышленности. В частности, это производство не имеющих аналогов сверхпроводников на Чепецком механическом заводе в Глазове. Сверхпроводники для ITER представляют собой сложнейшее кабельное изделие, сплетенное из отдельных проволок диаметром менее 1 мм, каждая из которых содержит несколько тысяч тончайших (3-7 мкм) сверхпроводящих волокон. Для сравнения, толщина человеческого волоса составляет от 40 до 110 мкм. Другим примером может служить гиротрон — российское изобретение, разработанное в Нижнем Новгороде в Институте прикладной физики РАН и на научно-производственном предприятии «Гиком».

Однако мало создать высокотехнологичное производство. необходимо организовать испытания наукоемких изделий, особенно уникальных. Такими испытаниями занимаются в НИЦ «Курчатовский институт», потому что здесь есть специальное оборудование, в том числе плазменные установки. В создании закрепленных за РФ систем для диагностического комплекса Курчатовский институт, например, разрабатывает диагностику спектрометрии линий изотопов водорода и осуществляет научный контроль изготовления соответствующих элементов для ITER.

— Каково современное состояние фундаментальных и прикладных исследований в области УТС? Что наиболее актуально? Какие открытия сделаны, какие технологии появились? Как вообще изменилась физика с появлением токамаков?

— Термоядерные исследования ведутся уже много лет. Интересно, что побочным, если так можно выразиться, продуктом термоядерных исследований стали многочисленные плазменные технологии, которые уже нашли свое применение в промышленности. Это, например, мощные генераторы электромагнитного излучения, различные плазмотроны, которые применяются не только для заполнения плазмой магнитных ловушек, но и в разнообразных технологических целях.

Например, плазменный скальпель, который в настоящее время считается одним из лучших инструментов в хирургии, — это побочный продукт термоядерных исследований. Поток плазмы в нем очень тонкий, он автоматически заваривает кровеносные сосуды, и операция проходит практически бескровно. Или плазменный ускоритель — устройство, которое способно выбрасывать из себя мощный поток плазмы, в отличие от токамака, где плазма удерживается в замкнутом пространстве. Идея этого устройства принадлежит ученому из Курчатовского института Алексею Ивановичу Морозову, который считал, что плазмой из такого ускорителя можно будет наполнять объем термоядерного реактора, упрощая тем самым процесс создания и первоначального нагрева плазмы.

Помимо крупных устройств были созданы и относительно миниатюрные. Например, все тем же Морозовым изобретен стационарный плазменный двигатель (СПД). И это пример того, как чистая идея, не имевшая аналогов, была реализована и освоена космической промышленностью. Сейчас такие СПД выпускают серийно в производственном объединении, их ставят на многие наши космические аппараты, и именно двигатель такого рода, возможно, будет установлен в аппарате, который отправится на Марс. Чтобы вы оценили масштаб этого достижения и его значение в мировой космонавтике, я хотел бы отметить такой факт: в парижском Центре Помпиду в части экспозиции «Космонавтика», посвященной достижениям СССР и России, было только два экспоната: фотография Гагарина и СПД Морозова.

Весьма активно развивается направление плазменных технологий, связанное с упрочнением материалов. Так, упрочнение поверхности материалов (например, кромки режущих инструментов) с помощью плазменных технологий может повысить их износостойкость не просто в несколько раз, а на порядок. Это делается с помощью разработанной в Курчатовском институте технологии ионной имплантации для упрочнения материалов режущих инструментов, которая была одним из первых в нашей стране нанотехнологических проектов, внедренных в производство в научно-производственном объединении «Сатурн».

- Получается, нанотехнологии в какой-то степени тоже можно считать производной плазменных технологий?

— Многие нанотехнологии базируются на плазменных методах, потому что такие методы, а также методы газового разряда, ионного распыления — это одни из лучших способов создания нанообъектов. Большинство объектов. которые потом стали предметом изучения нанотехнологий, например фуллерены или нанотрубки, можно синтезировать в плазменных разрядах с углеродосодержащими электродами, и наоборот: используя газовый разряд и осаждая распыленное вещество в плазме на поверхности материала, можно достигать нужного покрытия — очень тонкого, с заданными свойствами.

Или, например, импульсная магнитная сварка — технология, которая тоже вышла из стен Курчатовского института. Она позволяет крепко сварить между собой материалы, которые не скрепляются никаким другим способом или свариваются с трудом: медь или алюминиевые сплавы с нержавеющей сталью, титаном, цирконием или с неметаллами. Подобные соединения нужны для решения специальных задач в космической промышленности, в физическом эксперименте и в медицинском оборудовании. Такая технология тоже уже вышла из стен нашего института в промышленность. Еще одна, не менее инновационная технология, которая необходима для создания новых материалов, — спекание (компактирование) порошков импульсным полем.

Хотелось бы упомянуть еще абсолютно неожиданную область наноматериалов, которая имеет самое непосредственное отношение к термоядерному синтезу. Под воздействием плазмы происходит эрозия конструкционных материалов токамака, и после работы термоядерной установки на ее стенках возникают наноразмерные структуры — нанопорошки или нанопленки, а также интересные объекты, имеющие вид полых нанокапсул. Потенциальное применение таких объектов настолько широко, что

трудно себе представить. Например, это могут быть капсулы для адресной доставки лекарственных препаратов к больному органу, что очень востребовано медициной, а нанопленки могут быть использованы в качестве накопителей и поглотителей газов, т.к. они хорошие адсорберы. Это важно уже для водородной энергетики.

— О водородной энергетике много говорят и дискутируют в последние годы. Но неужели и она тоже выросла из плазменных технологий? Насколько актуальны сегодня исследования в области водородной энергетики?

— Водородная энергетика— это самостоятельная область альтернативного (относительно углеводородов) топлива. Ее появлением мы во многом обязаны плазмо- химии, а плазмохимические процессы, в свою очередь, действительно, начали развиваться как побочная ветвь термоядерных исследований. Плазменный разряд обладает некоторыми свойствами, позволяющими проводить такие химические реакции между веществами, которые в нормальных условиях невозможны.

Одни из первых плазмохимических установок в нашей стране были созданы в Курчатовском центре, в его составе было сформировано целое подразделение, где ученые занимались сложными масштабными плазмохимическими процессами. В частности, это разложение диоксида углерода с получением кислорода, реакции связывания азота, а также получение водорода.

На мой взгляд, понятие «водородная энергетика» не вполне корректно и употребляется, скорее, для массового понимания. Все-таки энергетика — это промышленность, которая производит энергию. Водородная энергетика— это в некоем смысле конфликт слов, поскольку, для того чтобы, сжигая водород, получить энергию, надо сначала этот водород добыть. Производство водорода само по себе требует энергетических затрат, поэтому водород— не столько источник энергии, сколько энергетический агент.

В этом контексте производство водорода— важная самостоятельная задача. Для его активного использования нужны соответствующие технологии производства, хранения и транспортировки, и только потом можно говорить о применении водорода для различных целей. На сегодня известно несколько способов получения и хранения водорода. Этот газ можно извлекать из воды путем электролиза, можно из углеводородов, из того же метана путем конверсии и из биомассы. Его можно хранить и транспортировать в баллонах в газообразном или жидком виде, но это малоэффективно и очень взрывоопасно. Выгоднее хранить водород в виде каких-либо химических соединений или используя углеродные наноструктуры, причем не только уже известные нанотрубки, но и так называемый наномох— пористую разветвленную наноструктуру, способную адсорбировать газ и накапливать его в больших количествах.

Быть или не быть?

— Можно ли говорить о том, что за 60 лет исследований в области УТС побочных продуктов и технологий оказалось больше, чем результатов, относящихся непосредственно к термоядерной реакции?

— Не соглашусь. Прогресс в термояде не только есть, он едва ли не самый быстрый, если сравнить его с весьма динамично развивающимся направлением техники — компьютерным. С помощью несложных расчетов можно показать, что прогресс в термояде идет быстрее, чем прогресс в области компьютерных технологий, описываемый законом Мура.

Достоинства термоядерного реактора давно известны. Это значительно более безопасная технология сточки зрения не только экологии, но и некоторых явных угроз, например угрозы терроризма. Если террорист взорвет термоядерную станцию, то плазменный разряд просто погаснет. Физикам известны малонейтронные и безней- тронные термоядерные реакции, которые требуют значительно более высоких значений параметров плазмы по сравнению с ITER.

Сегодня достоинства термоядерной энергетики очевидны, доказаны, история развития УТС подошла к тому моменту, когда во всем мире серьезно рассматриваются проекты строительства термоядерных станций.

— Какова цена такой безопасной и экологически выгодной энергетики?

— ITER по оценкам 2011г., будет стоить примерно $17 млрд. Не исключено, что эта цифра вырастет к 2020 г., хотя все страны-участницы этому усиленно сопротивляются. Обычная атомная станция в настоящее время стоит примерно $700 млн в пересчете на один гигаватт тепловой мощности (имеется в виду только строительство). В этом смысле ITER проигрывает АЭС. Но при этом только на разработки в области нефтяной промышленности (даже не на добычу) тратится более $100 млрд в год. И совсем бессмысленно сравнивать эти суммы с затратами на военные действия в мире. Известно, что война в Ираке обошлась в S750 млрд (по оценке Пентагона 2009 г.). По заявлению президента США Барака Обамы, в 2011 г. военные действия в Афганистане стоили примерно $130 млрд в год, т.е. год войны в Афганистане — это восемь термоядерных реакторов, подобных ITER.

— Напрашивается вопрос: почему до сих пор нет этого неиссякаемого источника энергии? Когда мы от теории перейдем к практике? Казалось бы, все условия для этого есть — технологи, финансы.

— Это самый серьезный вопрос, но я бы сформулировал его так: нужна ли термоядерная энергия современному человечеству? В настоящее время термоядерная энергетика человечеству не нужна. Вернее, оно не готово к этому, прежде всего ментально. Эта отрасль просто не способна сейчас занять соответствующую экономическую нишу: нет механизмов, которые вынудили бы нефтяные и другие добывающие компании отказаться от мгновенной и постоянной прибыли и отдать термоядерной энергетике соответствующий участок рынка.

Но это абсолютно не означает, что не стоит дальше развивать термоядерные технологии и ждать, пока в них не возникнет реальная необходимость. Эти технологии чрезвычайно сложны, и только многолетние систематические усилия человечества позволят ему подготовиться к ситуации, когда в такой энергии возникнет реальная необходимость. А подобная ситуация возникнет обязательно. и тогда придется немедленно взяться за практическую реализацию термоядерной энергетики.

Мы с вами говорили о том. что работы по ядерному синтезу привели к развитию такой науки, как физика плазмы, продуктом которой, в свою очередь, стали плазменные технологии. Сейчас идет обратный процесс. Развитие и совершенствование плазменных технологий требует дальнейшего развития физики плазмы и в том числе термоядерных исследований.

Единственный нобелевский лауреат, получивший эту премию за плазму («за фундаментальные работы и открытия в магнитной гидродинамике и плодотворные приложения их в различных областях физики», 1970 г.). — шведский физик Ханнес Альфвен. Очевидно: пока термояд не будет реализован, никаких Нобелевских премий в области физики плазмы ждать не стоит.

— Нужно ли столь же активно продолжать исследования в области УТС, с не меньшим энтузиазмом, чем в начале пути, 60 лет назад?

— Фраза Гегеля «Все разумное— действительно» уже неоднократно проверялась практикой. Возьмем деятельность японской инженерии конца 1970-х— начала 1980-х гг. Девизом японцев было утверждение: каким бы фантастическим или бессмысленным ни казалось изобретение, если оно может быть создано— оно должно быть создано, ведь, возможно, оно найдет свое применение. То же самое я бы сказал про термоядерные исследования. Если термоядерный синтез не запрещен фундаментальными физическими законами, он должен быть реализован. Вспомним: когда создавалась первая атомная станция, ни о каком экономическом выигрыше от производства электроэнергии на АЭС и речи быть не могло. Опасность, которую представляла первая атомная станция, несопоставима с тем, чего мы ожидаем от термоядерной электростанции. Сегодня ведущие мировые страны уже не могут обойтись без атомной энергетики, поэтому я не сомневаюсь, что термоядерные исследования следует продолжать. Кроме того, это интересная физика, новые технологии с реальной и конкретной пользой. Нельзя забывать и о политическом значении термояда. Только сильные, смотрящие вперед державы развивают термоядерную программу. И наоборот: страна, не участвующая в термоядерных исследованиях, сегодня автоматически считается страной третьего мира. Россия и Курчатовский институт занимают достойное место в этой области.